КРАЕВЕДЕНИЕ – область гуманитарного знания, занимающаяся изучением природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо территории, края или объекта – от крупного региона до отдельного города, села, предприятия, усадьбы, улицы, дома, главным образом, силами местного населения.

Краеведение как народное знание о родных местах зародилось в далеком прошлом. В его основе лежали и любознательность, и жизненная потребность использовать ресурсы окружающей среды. Такие сведения накапливались и веками передавались из поколения в поколение – сначала устно, а затем и в письменных источниках.

Научное краеведение стало формироваться в России в 20–30-х годах XVIII века. Начатые Петром Первым преобразования страны по требовали выявления ее природных ресурсов, экономических возможностей. Развернулось всестороннее изучение различных регионов государства. Этим целям служили экспедиции Академии наук. Одной из первых была Великая Северная экспедиция (1733–1743 гг.), положившая начало исследованию Сибири. В дальнейшем также организовывались масштабные экспедиции, последняя – по инициативе М.В. Ломоносова для уникальных астрономических наблюдений одно временно в разных пунктах страны. Параллельно поручалось собирать сведения о флоре и фауне, экономике, истории, быте народов.

В XIX веке краеведение становится более массовым. В 1804 году возникло Общество истории и древностей российских, в 1845 году – Русское географическое общество (действующее и поныне), в 1846 году – Археологическое общество, в 1863 году – Общество любителей естествознания, антропологии, этнографии. Все они имели местные от деления и внесли свой вклад в изучение страны. Достаточно активно занимались краеведением в своих регионах земские учреждения, губернские ученые архивные комиссии, сельская интеллигенция.

К 60-м годам XIX века было много сделано для изучения страны. Тогда для названия этой деятельности возник термин отечествоведение, а в применении к небольшой территории – родиноведение.

На рубеже XIX–XX веков появился термин «краеведение». Он был признан более точным и научным и быстро распространился. Краеведение становилось заметным общественным движением.

После Октябрьской революции начался новый этап развития краеведения. Наряду с изучением родного края возникли новые задачи. Остро встала проблема сохранения историко-культурного наследия в сложнейшей обстановке Гражданской войны, иностранной интервенции, разрухи. В решении государственной задачи спасения культурных ценностей, развития музейного, архивного, библиотечного дела велика была заслуга именно краеведов с их знаниями и опытом. В это время краеведение получает серьезную государственную поддержку. Повсюду создавались краеведческие кружки, которые объединялись в местные (городские, областные) общества краеведения. В 1922 году при АН СССР было создано Центральное бюро краеведения (ЦБК), из давался журнал «Краеведение» (с 1930 года – «Советское краеведение»). Много краеведческой литературы выпускалось на местах. Краеведение было включено в школьные программы, преподавалось в педагогических вузах. В стране проводились многочисленные краеведческие конференции. Этот период называют «золотым десятилетием» краеведения.

Однако на рубеже 30-х годов положение резко изменилось. Тогда краеведению был нанесен непоправимый урон. Изучение края стало делом сравнительно узкого круга лиц – работников архивов, музеев, любителей-краеведов.

В дальнейшем сама жизнь постепенно привела к возрождению краеведческого движения. Началось оно уже в годы Великой Отечественной войны. С середины 40-х годов оживлению краеведения способствовала кропотливая работа по восстановлению и реставрации памятников культуры, пострадавших в годы оккупации. Возрождалась сеть краеведческих музеев, при которых создавались музейно-краеведческие советы для координации работы по изучению родного края.

Современное краеведческое движение в России активно развивается. Интенсивнее стала изучаться история и культура отдельных регионов, особенно национальных, где возрос интерес к их особенностям. Значительно увеличивается количество местных изданий краеведческой направленности. В апреле 1990 года был создан Союз краеведов России (СКР), а также кафедры краеведения в крупнейших университетах России. В 2007 году прошли первые Всероссийские краеведческие чтения с участием ученых из Белоруссии, Украины, Казахстана. Чтения продемонстрировали становление современного российского краеведения.

Интереснейшим объектом краеведческого изучения является Елец и Елецкая земля.

В своем очерке, посвященном Ельцу, В.И. Немирович-Данченко писал: «Все великие города, оставившие глубокий след в истории человечества, непременно имеют и великих патриотов. Вспомните Афины, Спарту, Карфаген, Рим, Византию. Таков же точно и Елец».

В XIX веке вышло несколько ярких краеведческих работ, посвященных истории и традициям Ельца и Елецкой земли. Авторами их были горячие патриоты своего города и родных мест: купец Иван Уклеин, крупный помещик Елецкого уезда М.А. Стахович, подполковник Н.А. Ридингер, иеромонах Геронтий, священник А. Воскресенский, елецкий поэт Е.И. Назаров, представитель старинного купеческого рода И.С. Кожухов. Елецкая старина, городские легенды, предания, быт и нравы прошлого благодаря им были сохранены для потомков.

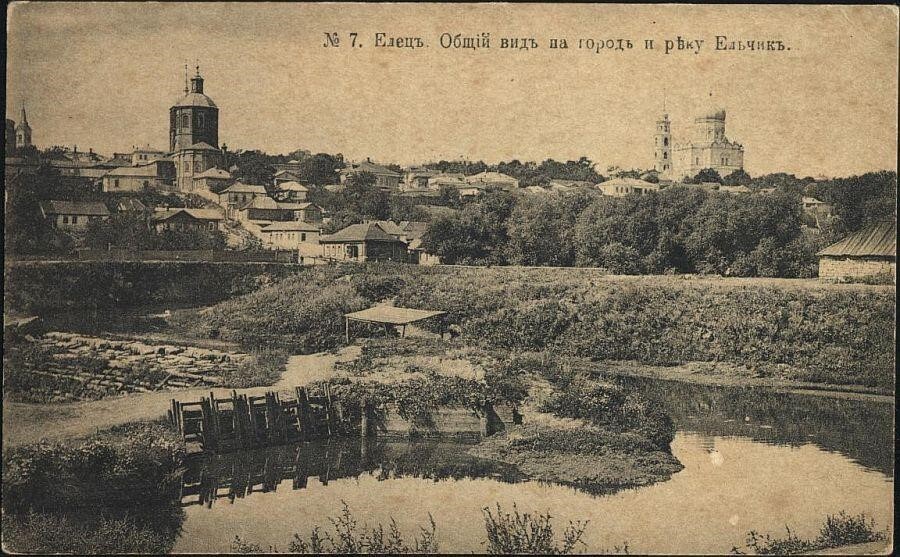

Елец. Фото нач. XX в.

Ценнейшим источником, раскрывающим широкую панораму жизни Ельца и Елецкого края, является творчество И.А. Бунина. Героическая история, богатая и самобытная культура, многовековые народные обряды и обычаи, человеческие характеры и своеобразные типы жителей Ельца воплотились во всей своей глубине и уникальных мельчайших деталях в художественной прозе писателя.

Работы современных елецких историков и краеведов продолжают раскрывать интереснейший мир исторического русского города.

Крепко хранит родные легенды, рассказы, предания народная память. Современный ельчанин, как и его предки, расскажет о явлении Богородицы Тамерлану на Аргамачьей горе, о тридцати трех церквях, о подземных ходах и кладах, о Черной слободе и Бабьем базаре, о том, как проезжал через Елец Пушкин, бывал Петр Великий, о том, как стоит Елец уже тысячу лет на берегах Быстрой Сосны, благословленный митрополитом Алексием, под небесной защитой Елецкой Божьей Матери.

Работы современных елецких историков и краеведов продолжают раскрывать интереснейший мир исторического русского города.

Крепко хранит родные легенды, рассказы, предания народная память. Современный ельчанин, как и его предки, расскажет о явлении Богородицы Тамерлану на Аргамачьей горе, о тридцати трех церквях, о подземных ходах и кладах, о Черной слободе и Бабьем базаре, о том, как проезжал через Елец Пушкин, бывал Петр Великий, о том, как стоит Елец уже тысячу лет на берегах Быстрой Сосны, благословленный митрополитом Алексием, под небесной защитой Елецкой Божьей Матери.